http://www.fondgp.ru/gp/biblio/rus/61

Предметная среда как объект дизайнерского проектирования

Термин «предметная среда» и связанное с ним понятие появились в результате переноса на мир человека и человеческой деятельности представлений, выработанных при исследовании животных организмов и их поведения.

В основе соответствующего биологического понятия — «природная среда» — лежало расчленение объекта изучения на «организм» и «среду», причем среда составляла природные, естественные условия жизни организма, к которым, по мысли биолога, организм должен был приспосабливаться. Природная среда в рамках этой абстракции не зависит от жизнедеятельности и поведения животных организмов; если она и менялась, то не в связи с ними. В свою очередь, поведение организма определялось его отношением к природной среде и вместе с тем создавало это отношение: животные могли избегать неблагоприятных условий или, наоборот, находить благоприятные. Даже в тех случаях, когда жизнедеятельность и поведение животных изменяли среду, то это все равно выступало для животных как стихийный, не зависящий от них, естественный процесс изменения самой природы.Подобные представления об обособленном животном организме и его отношении к природной среде подразумеваются и тогда, когда речь идет о предметной среде человека. Хотя в этом понятии вместо животного организма фигурирует человек, а вместо природы — предметность, окружающая человека, характер абстракции остается тот же: человек мыслится приспосабливающимся к предметной среде, а среда — независимой от человека.

Надо заметить, что подобный перенос понятия оказался возможным лишь на особом историческом этапе развития общества, когда отдельный человек стал настолько независимым от социума и приобрел такую мощь, благодаря экономическому или политическому управлению им, что стал действовать вопреки другим членам общества и против них, когда такое поведение стало своеобразной нормой жизни. Отдельный человек, при этом понимании, рассматривался как независимый организм, а все окружающее его — как среда его поведения и жизнедеятельности. Здесь налицо пример совершенно неадекватного осознания новых условий жизнедеятельности. Приобретенная свобода осознается как рабская зависимость. Вполне естественно поэтому, что вскоре же такое представление начало с самых разных сторон обнаруживать свою неадекватность реальному положению дел.

Прежде всего, было отмечено различие между природной и социальной средой человека. Стало очевидно также, что сама социальная среда очень неоднородна: отношение человека к другим людям существенно иное, нежели отношение к вещам. Именно эта последняя составляющая социальной среды и была названа предметной средой.

Отмечалось также, что человек не просто приспосабливается к предметной среде, но и непрерывно изменяет ее своим поведением и деятельностью, что эти изменения осуществляются не столько стихийно, как у животных, сколько сознательно и целенаправленно. Последнее, естественно, привело общественную мысль к следующему принципиальному выводу: человек не просто изменяет предметную среду — он ее производит, творит в соответствии со своими идеями, идеалами и планами. Это обстоятельство существенно отличает предметную среду человека от природной, которая изначала дана людям и не является продуктом их деятельности. Имея это в виду, предметную среду человека стали называть «второй природой».

Фиксация искусственности предметной среды, или второй природы, по сути дела, коренным образом изменила само понимание взаимодействия между организмом и средой. Человек оказывался таким организмом, который по отношению к предметной среде выступал уже не как приспосабливающийся, а как производитель и творец предметности, как ее источник. Предметная среда в силу этого перестала пониматься в качестве среды и была осознана в виде продукта человеческой производящей деятельности, в частности промышленного производства.

Но характеристики искусственного, будучи совершенно верными, не исключали и иных определений: в другом плане предметный мир, созданный и создаваемый людьми, выступал по отношению к ним как среда, к которой они должны таки были приспосабливаться и в соответствии с которой должны были строить свое поведение и свою деятельность. Поэтомуопределение мира вещей, созданных людьми и окружающих их, как предметной среды, т. е.как естественного, продолжало сохраняться, несмотря на очевидную правильность характеристик искусственного.

В основании этих двух разных характеристик, внешне приводящих к противоречию, лежит исключительно важная и принципиальная двойственность в положении и деятельности самого человека.

Своеобразие существования человека состоит как раз в том, что каждый отдельный человек является не только отдельным и самостоятельным человеком, живущим в природной и социальной среде, но всегда также определенным органом более сложного, социального организма — человеческого общества, элементом сложной социальной системы. При этом, как выясняется, именно это второе качество — органа социальной системы — является главным и определяющим для человека, а существование его в качестве отдельного и независимого организма является вторичным, определяется потребностями более широкой социальной системы и, как показывает история, встречается отнюдь не при всякой организации человеческого общества.

Один и тот же индивид в современном обществе выступает и в той и в другой роли. Но он разный в каждом из этих отношений и по-разному относится к своему предметному миру.

Отдельный человек может производить, создавать элементы предметного мира, и поэтому многие элементы последнего выступают для него не как продукты его сознательной и целенаправленной деятельности, а как нечто естественно данное, независимое от него и противоречащее ему, как то, с чем ему приходится считаться и к чему ему приходится приспосабливаться, т. е. как среда его жизнедеятельности,

Если мы говорим о создании или производстве предметного мира в целом, то можем и должны иметь в виду уже не отдельного человека, а всех людей, объединенных в человечество, или, точнее, Человечество — как единый социальный организм, создающий и производящий весь предметный мир. Но для организма этого рода, для Человечества, предметный мир выступает уже не как среда, к которой нужно приспосабливаться и которая живет по своим стихийным, естественным законам, а как продукт его деятельности, как его творение и в этом смысле — как полностью от него зависящий мир.

Подобное творческое отношение к предметному миру доступно и характерно не только для абстрактного социального организма, или Человечества, но и для каждого конкретного человека. Реальное существование — сознание и поведение отдельного человека — задано не только его положением в системе Человечества, его функциями в этой социальной системе. Являясь органом всей социальной системы, отдельный человек как бы перенимает всю ее мощь и, благодаря этому, встает на один уровень с природой и предметным миром. Если человек осуществляет в социальной системе функцию управления, то он как бы присваивает себе всю эту социальную систему и начинает относиться к первой и второй природе посредством этой системы. В таком положении отдельный человек может чувствовать и осознавать себя производящим весь предметный мир, ибо его цели и идеалы, реализованные социальной системой, изменяют и преобразуют мир. Осознание этого факта определяет отношение современного человека ко всем окружающим его предметам и позволяет ему рассматривать их не как среду, к которой надо приспособиться, а как мир, который надо изменить.

Очевидно, что практически это отношение возможно только в том случае, если отдельный человек действительно является органом и агентом Человечества, если он сознает себя таковым, если он действительно присваивает себе социальную систему и получает возможность распоряжаться ее мощью в ходе своей собственной индивидуальной деятельности. Очевидно, что это происходит не всегда, и не может происходить всегда. Уже один факт различий и разнообразия целей деятельности отдельных людей ставит этому преграду и заставляет их подчинять свои цели и желания интересам целого. Отсюда знаменитый тезис о свободе человека как осознанной необходимости. Реально предметный мир, как и все остальное в социальных структурах, выступает для всякого отдельного человека с двух, связанных между собой сторон: с одной — как предметный мир, который он в качестве органа и агента Человечества производит и изменяет в соответствии со своими идеалами, целями и потребностями, с другой — как предметная среда, к которой он должен и вынужден приспосабливаться, как независимая от него сила, обладающая своими естественными законами жизни, с которыми он должен сообразовать все свои сознательные действия, если действительно хочет быть свободным.

Указанная двойственность в отношении человека к предметам окружающего мира дает возможность различить в жизнедеятельности каждого отдельного человека поведение и собственно деятельность. Отношение приспособления к предметам окружающего мира задает функциональные характеристики поведения, а сами эти предметы превращает в предметную среду. Отношение сознательного и целенаправленного изменения и преобразования предметов окружающего мира, или же использование их в качестве средств и орудий такого преобразования, задает функциональные характеристики деятельности, а сами эти предметы превращает, соответственно, в предметы деятельности, ее продукты и средства. В поведении и в деятельности предметы окружающего нас мира живут, если можно так выразиться, разной жизнью и по разным законам.

Вещи предметного мира могут не удовлетворять людей и человечество и как среда поведения, и как элементы деятельности. Отношение неудовлетворенности предметной средой возникает в тех случаях, когда вещи начинают ограничивать поведение и деятельность людей, создают дискомфорт и напряженность в психическом состоянии. Это может происходить и происходит потому, что поведение и деятельность людей меняются, а предметная среда остается прежней и входит в противоречие с новыми процессами; потому, что предметы, являющиеся условиями и элементами деятельности и поведения разных людей, групп и коллективов, сталкиваются и пересекаются в одном и том же пространственно-временном ареале; потому, что предметный мир изменяется и преобразуется быстрее, нежели реальные связи и механизмы процессов деятельности; наконец, потому, что идеалы и требования человека к наилучшей организации деятельности и среды опережают реальные процессы преобразования предметного мира.

Но какими бы ни были причины, по которым возникает неудовлетворенность состоянием предметного мира, необходимо различать два ее плана: а) отношение предметной среды к человеку и процессам его жизнедеятельности и б) отношение предметной среды к нормативным структурам деятельности, к нормам ее. Оба плана предполагают совершенно разные линии как осознания и изучения социальных разрывов, так и практического социального преодоления их. Предметный мир получает совершенно различные характеристики в зависимости от того, берется ли он в отношении к абстрактным структурам деятельности, в частности производственной, или же в отношении к людям. В первом случае точкой отсчета становится производство, его максимальная продуктивность, а люди выступают как элементы производственного механизма, элементы, без которых, к сожалению, нельзя обойтись, которые должны обеспечить максимум производственной энергии и которых для этого приходится специально воспроизводить. Во втором случае точкой отсчета становятся люди, независимые от производственного механизма, смысл и цель существования которых состоит в непроизводственной деятельности и которым нужно создать предметную среду, наиболее соответствующую непроизводительным установкам.

Таковы две крайние, полярные точки зрения на человека, производство и предметный мир. Обе — достаточно бессмысленны из-за слишком абстрактного представления человека и производства и отсутствия действительного научного синтеза, дающего конкретное понятие о человеке. Но, к сожалению, многие философские и собственно научные осознания разрывов в отношениях между человеком, человеческой деятельностью и предметным миром до сих пор идут по этим крайним, полярным линиям, изображают их как разрывы либо только между человеком и предметной средой, либо только между деятельностью, чаще всего производственной, и ее вещественными элементами, т. е. нормами деятельности и их вещественными элементами.

Какой бы вид разрывов и противоречий ни осознавался отдельным человеком, его неудовлетворенность должна перерабатываться и преобразовываться в иные отношения, в отношения к иным элементам социальных структур. Какой бы плохой ни была предметная среда и какую бы неудовлетворенность она ни вызывала, из этого ничего не следует и ничего не вытекает, если мы относимся к ней только как к среде: ведь среда — это то, что живет по своим естественным законам, не зависящим от нашей деятельности, то, к чему мы, следовательно, должны и только можем приспосабливаться. Чтобы могла возникнуть мысль об изменении предметного мира и установка на это изменение, предметный мир нужно представить уже не как среду, а как продукт и творение человеческой деятельности, деятельности человечества в целом и различных коллективов людей. Тогда отношение к предметному миру оборачивается отношением к абстрактному процессу его производства или же отношением к определенным людям, социальным группам и коллективам людей, производящим его. Первое происходит тогда, когда отдельный человек ощущает себя причастным ко всей социальной системе в целом, присвоившим ее себе; второе — когда социальная система представляется ему расчлененной на классы и присвоенной классами, к которым он принадлежит.

В тех случаях, когда человек ощущает потребность изменить тот предметный мир, который его уже больше не устраивает, он обращает свою деятельность на процесс производства предметного мира и начинает перестраивать его так, чтобы это привело к производству другого предметного мира, другой предметной среды. Ясно, что это возможно не всегда, а только в случае, если этот отдельный человек не только ощущает себя, но и реально является органом социальной системы, имеющим возможность наметить, спроектировать и осуществить необходимое изменение системы производства. Ясно также, что подобный процесс является особым механизмом функционирования социальной системы и может происходить только в тех случаях, когда эта социальная система имеет необходимые для этого органы. Иначе говоря, целенаправленное и сознательное изменение предметного мира, рассчитанное на то, чтобы привести и постоянно приводить его в соответствие с изменяющимися процессами деятельности людей, их ценностями и отношениями к предметному миру, предполагает особые социальные структуры, особые органы, ни в коем случае не сводимые к одному лишь промышленному производству. Таким образом возникает социальный институт дизайнерского проектирования.

Для нас здесь важно только одно обстоятельство, а именно: объектом деятельностидизайнерского проектирования является предметная среда, но среда, понимаемая не биологически, т. е. как естественный объект, а синтетически — как носитель оппозиции «естественное — искусственное». Можно было бы заменить термин «предметная среда», и это, может быть, было бы самым удобным, но. во-первых, трудно придумать, другой, и, во-вторых, он достаточно привился в нашей литературе по дизайну. Мы думаем, что это достаточное основание для того, чтобы выбрать путь «насилия» над здравым смыслом.

2. Системность предметной среды и обособление дизайнерского проектирования

Предметная среда человека и человечества по необходимости является системнымобъектом Она такова даже вне зависимости от того, является ли она в данный момент практически идеальной или неидеальной средой. Идеальность же тем более предполагает системный, упорядоченный некоторым образом предметный мир, мир, подчиняющийся некоторому принципу целостности и соответствующий тем самым своему идеалу. Это очевидное предположение, однако, приводит к таким важным выводам относительно судеб дизайна, что его стоит рассмотреть подробнее.

Говоря о важных выводах, мы имеем в виду проблематику обособления и тотализациидеятельности проектирования, обсуждение которой было открыто статьей К.М.Кантора «Пути изучения дизайна» («Техническая эстетика», 1966, № 1) , а также полученные в процессе ее обсуждения результаты.

В чем же состоит смысл и значение процессов обособления и тотализации, каковы их возможные социальные последствия?

Под обособлением проектирования принято понимать его выход за узкие отраслевые рамки и перерастание в тотальное проектирование целостной предметной среды. К.М.Кантор в своей статье писал: «Теория дизайна, следуя логике ее собственного предмета, должна будет строиться как теория тотального промышленного проектирования». Ясно, что за понятиями обособления и тотализации скрывается нечто большее, чем количественный охват деятельностью проектирования всей промышленной продукции. В конце концов, любое изделие когда-то было спроектировано. По-видимому, понятия обособления и тотализации предполагают какой-то особый, специфический тип организации деятельности проектирования. Ключом к ее пониманию может служить тот факт, что тотальное проектирование пока всего лишь проект, теоретический замысел, предназначенный для решения какой-то практической социальной задачи. Очевидно, что именно в ее содержаниискрыта искомая специфичность. Необходимо выяснить, какой разрыв в социальной системе породил ту задачу, для решения которой стал необходим проект тотального проектирования.

Знакомство с литературой по дизайну показывает, что разрыв этот не один. Их несколько, и притом весьма различных. Однако смысл терминов «тотальность» и «обособленность» для всех них один и тот же: тотальность всегда означает способ преодоления неорганизованности, хаоса предметной среды, способ избавления от эклектики и нецелесообразности современного предметного мира.

Предполагается, что удастся так построить сферу тотального проектирования, что в произведенной по ее проектам предметной среде все известные человечеству нецелесообразности, неупорядоченности и тому подобное будут заведомо отсутствовать. Но чтобы сделать так, нужно прежде всего знать, чего же не должно быть в будущем предметном мире, нужно выявить и исследовать существующие сегодня типы неупорядоченности и неорганизованности предметной среды .Только набрав максимальный набор таких типов, можно сформулировать обоснованное задание на проектирование тотального проектирования. Построение такого набора входит в задачу социально-философского исследования деятельности проектирования. Ниже мы обсудим некоторые типы неупорядоченности предметной среды, наиболее широко обсуждающиеся в литературе о проектировании,

Первая, с нашей точки зрения, и самая важная причина, требующая обособления проектирования, заключается в том, что идеал предметного мира не может формулироваться иначе, как в отношении к предметному миру в целом. А раз так, то и проектироваться предметный мир должен как целостная предметная среда человека.

Предметная среда, как было выяснено, является материальным условием человеческого существования, условием и предпосылкой его практической деятельности. Именно в этом качестве она и должна проектироваться. Проект предметной среды есть тогда проект будущих условий жизнедеятельности человека, и эти условия не должны противоречить проекту самой жизнедеятельности. Иначе говоря, предметные условия должны быть условиями формирования целостного, гармонического человека нашего завтра, а идеалпредметной среды должен рассматриваться с точки зрения реализации в нем заданного общественного идеала (модель М7 — рис. 16) .

Рис. 16

Общественный идеал есть продукт социального проектирования, которое, в свою очередь, опирается на социальные исследования. В сфере проектирования целостной предметной среды общественный идеал фигурирует как нормативное средство, как закон реализаций, которому должен удовлетворять проект (идеал) предметной среды. Хотя в сфере социального проектирования общественный идеал всегда относителен и может подвергаться изменениям, переделкам, дополнениям, в процессе проектирования предметной среды он выступает как абсолютная норма реализации, как закон. В этих условиях тотальность, помимо своего общего категориального содержания — быть средством гармонизации предметной среды, имеет еще специальное содержание: гармонизация осуществляется путем необходимой кардинальной перестройки среды, которая исходит из заданного общественного идеала. Сам идеал может быть сколь угодно тесно связан с действительным положением вещей. Важно, что эта связь осуществляется в социальной науке, а не в сфере проектирования. Акт проектирования будет адекватен действительности с точностью до совершенства методов этой науки. Ее проект материальной среды по способу своего построения всегда есть наилучший,наиадекватнейший и самый гуманистический вариант среды.

При этом многие проблемы преодоления разрывов и неупорядоченностей действительности оказываются перенесенными в сферу проектирования общественного идеала, а качество проекта предметной среды — существенно зависимым от разработанности и конкретности самого общественного идеала. Тотальным проектирование предметного мира оказывается потому, чтооно, реализуя заданный общественный идеал, реализует тем самым заданную в нем тотальность (целостность) .

Вместе с тем проект предметной среды, опирающийся на принцип реализации общественного идеала, не может быть проектом целостной предметной среды как условия реализации этого идеала. В нем должны быть исключены все источники, способные помешать реализации, должны быть ликвидированы все разрывы и неидеальности, которые на данном этапе способно зафиксировать человечество. Таким образом, тотальность проектирования в этом смысле означает интенцию на такое упорядочение предметного окружения человека, которое повышало бы ее человеческую ценность.

Проект целостной предметной среды человека содержит не проекты отдельных вещей, как изделий, а проект системы вещей, как условий жизни человека. Это не проектирование предметной среды в собственном смысле слова, а проектирование заказа на нее, построение системы функций, осуществление которых необходимо, а не вещей, их осуществляющих. Проект целостной предметной среды является, таким образом, конкретизацией и материализацией общественного идеала. Тотальное проектирование в этом смысле есть часть социального проектирования, ответственная за обеспечение материальных условий реализации общественного идеала. Оно опирается на средства социальных наук и не связано необходимо с теми художественными и техническими проблемами, которые ставят сегодня перед дизайном его практики и теоретики.

Совсем иные задачи встают перед сферой тотального проектирования, когда речь заходит о реализации проекта целостной предметной среды в конкретном социально-экономическом механизме. Необходимо выяснить, при каких изменениях в сложившейся социальной структуре реализация может осуществляться. В проектной постановке эта же проблема звучит так: каким должен быть институт проектирования предметного мира, чтобы он мог реализовать идеал целостной предметной среды?

Из попытки ответить на эти вопросы родилось представление о проектировании, обособившемся от производства и подчинившем его себе. Разумеется, речь идет не об административном или экономическом подчинении. Необходимость обособления института проектирования вытекает из конкретного социально-экономического противоречия между существующим в на стоящее время способом производства и новыми задачами, стоящими перед сферой проектирования. Предметная среда должна проектироваться целиком, так как должна быть целостной, гармоничной средой. Но отдельные ее элементы — вещи — изготовляются и, по-видимому, еще долго будут изготовляться в различных сферах производства, на отдельных и порой не связанных друг с другом предприятиях. Неудивительно что собранные везете, как элементы одной предметной среды, изделия эти не могут обеспечить искомую целостность и гармоничность Разрешение указанного противоречия лежит на пути обособления проектирования.

Сегодня отдельные отрасли производства обслуживаются своими собственными проектными организациями (модель М8 — рис. 17). В масштабах всего народного хозяйства эти отрасли координируются экономически на основе единого народнохозяйственного плана. Последний может рассматриваться в качестве программы деятельности сферы производства, которую в процессе планирования разрабатывают соответствующие организации и сферы управления производством.

Рис. 17

Помимо связей экономической организации отрасли производства организованы также техническими связями «техническое задание — продукт». Если в сфере потребления, реализации или в самом производстве возникает потребность в новом изделии, то одна из отраслей производства берет на себя функцию его проектирования и изготовления. В процессе реализации этой функции устанавливается связь «техническое задание — проект —продукт». Очевидно, что в реальной практике общественного производства техническая и экономическая организация системы производства взаимоскоординированы, хотя можно привести немало примеров, когда одна группа связей противоречит другой.

Однако на сегодняшний день между ними существует принципиальная разница в механизме реализации связей. Экономическая организация системы производства достаточно жестко централизована, и функция осуществления ее возложена на соответствующие социальные институты управления. Значительно меньше централизована техническая организация, хотя в последнее время и в этом направлении предприняты некоторые организационные усилия. Связи технической координации, как правило, не планируются, а возникают стихийно и удовлетворяются стихийно же в процессе развития общественного производства.

Удовлетворение каждой новой потребности в том или ином изделии наталкивается на естественное сопротивление сложившейся системы производства, которая до возникновения потребности была экономически уравновешена. Механизм экономической регуляции оказывает известное сопротивление тенденции технического прогресса. Для целей нашего исследования особенно то, что проектирование в сложившейся системе производства оказывается как бы зажатым между стихийным механизмом технической организации производства и централизованным механизмом его экономической организации. Институт проектирования находится, таким образом, в двойном подчинении, причем каждая из систем связей нередко выставляет ему противоположные требования.

Оставим в стороне внутренние потребности современного производства, которые в той или иной мере могут оправдывать такое печальное положение проектирования, и посмотрим на него с иной точки зрения: можно ли при подобной организации института проектирования создать целостную предметную среду? Ответ может быть только один: нельзя. Обосновать его — значит показать отличие дизайнерского проектирования с его идеалом целостной предметной среды от додизайнерского, технического проектирования.

3. О различии дизайнерского и додизайнерского проектирования

Додизайнерское проектирование обслуживало систему производства с вполне сложившимся способом разделения труда, который закреплялся в некоторой номенклатуре отраслей производства (рис. 18).

Рис. 18

В сфере К в существующей системе разделения общественного труда возникает потребность в вещи, удовлетворяющей определенным требованиям. Они фиксируются в знаковой форме, сложившейся исторически и принятой в это время в обществе. На ранних этапах развития производства требования могли формулироваться в естественном языке как описание того, что должна уметь делать некоторая машина (орудие). В современном производстве требования, как правило, сами имеют довольно сложное строение и выражаются совокупностью языков: чертежами, графиками, таблицами, математическими зависимостями, числами, являющимися значениями некоторых параметров, и т.д. Дело не в форме. Важно, однако, что какая-то знаковая форма есть и она используется как средство формулирования требований к вещи (машине, орудию), которая должна быть спроектирована и создана . Зафиксированные в какой-то канонической форме требования («техническое задание») поступают затем в сферу проектирования, продуктом деятельности которой и будет проект искомого изделия. Нам важно выделить наличие определенного круговорота объектов и продуктов деятельности: сфера К ® проектирование ® изготовление ® внедрение ® сфера К. Этот круговорот накладывает на деятельность проектирования весьма жесткие рамки. Как его частные следствия появляются: а) технический функционализм и б) решение проектных задач путем конструирования.

Технический функционализм как инженерная идеология есть прямое следствие обособления проектирования. Включенное в производство, оно не нуждается в специальных знаковых средствах для формулирования требований, как, впрочем, не нуждается и в самих требованиях. Во всяком случае. если они и существовали как особые содержания сознания, как промежуточная субъективная форма деятельности изобретателя, мы не имеем возможности выявить их в эмпирическом научном анализе.

Отделение проектировочного труда от труда производительного возможно, если выработан специальный язык — средство коммуникации между производством и проектированием. Категориальным содержанием этого языка и являются функциональные требования или свойства-функции изделия. Отсюда и термин «функционализм». Между прочим, дихотомии «форма — функция» и «структура — функция» также возникают лишь в связи с различением деятельности производства и проектирования, с одной стороны, и потребления — с другой.

Конструктивное решение технических проектных задач, в свою очередь, связано с такой совокупностью приемов проектирования, при которой проектировочный процесс осуществляется по линии: функциональные требования ® функциональная организация структуры ® морфологическая организация структуры. Обычно такое конструирование протекает при фиксированном конструктивном материале и технологии, например в условиях модульной технологии.

Дизайн дополнил техническое проектирование вещи до ее социального проектирования. В первую очередь это коснулось инженерной идеологии.

Рамки технического функционализма стали узки для дизайна. Он расширил их до функционализма антропологического и социального. Обычно о функционализме дизайна говорят вне связи с его антропологизмом или социологизмом, отмечая лишь абстрактную интенцию проектирования на последующее использование проектируемого изделия. Однако учет использования вещи или машины осуществлялся в проектировочной деятельности и до появления дизайна. В инженерии он всегда был одним из принципов проектирования, поскольку всякое проектирование обслуживает определенную область в системе разделения труда и создание определенного изделия с заданными техническими требованиями. Новые и специфические качества идеология проектирования приобретает, когда происходит рефлективное выделение антропологической и социологической сущности функционализма. Потребление вещи начинает рассматриваться как потребление ее человеком или человеческим обществом .

Более того, дизайн не ограничился утверждением антропологическою и социального функционализма в качестве новой проектной идеологии, он превратил его в проектировочный принцип. С методологической стороны это означало, прежде всего, смену объекта проектирования: отныне им перестала быть вещь как таковая, а стала система «человек — вещь». Казалось бы, что может изменить в громадном налаженном организме проектирования столь незначительное изменение? Однако его последствия коренным образом изменили статус проектирования в современной социальной системе. Еще больших перемен можно ожидать в недалеком будущем.

Рассмотрим некоторые изменения в структуре проектировочной деятельности, возникшие в связи с наложением на нее принципов антропологического и социального функционализма.

Первый эффект, на который необходимо указать, — это расширение поля деятельности проектирования, привлечение в нее новых сфер, интеграция дизайнерского проектирования с такими подразделениями в системе разделения деятельности, которые раньше лежали далеко вне сферы проектирования. Объектом проектирования перестала быть вещь как таковая. Вместо нее в сфере К в системе разделения труда (см. рис. 18) выделяется новая единица, элементами которой являются человек и вещь, поставленные друг к другу в некоторое отношение. Для общности будем пока характеризовать это отношение как деятельность, а саму единицу — как целостный фрагмент деятельности. Теперь в сфере К потребность фиксируется относительно единицы «человек — вещь» и все функциональные требования относятся не к вещи, а к этой единице. Как и раньше, требования описываются в какой-то знаковой форме, принятой на это время в обществе. Естественно предположить, и это предположение вполне соответствует действительности, что форма описания требований, относящихся к единице «человек — вещь», будет иная, чем требований, о которых мы говорили выше и которые относились к вещи. В самом общем виде здесь налицо различие между описанием человеческой деятельности, т.е. искусственного образования, и описанием естественных, природных образований.

В современном процессе переориентации науки и техники дизайн лишь одно, хотя и весьма яркое, звено. Он есть проявление более общей тенденции — по всему фронту человеческой практики происходит смена объектов деятельности. Ими перестают быть фрагменты первой природы и становится сама человеческая деятельность, внутри которой фрагмент природы является лишь одним, и не всегда главным, элементом. Наука также центрирована сегодня на изучении деятельности, это привело к существенной перестройке ее содержания и форм социальной организации. В частности, происходит интенсивная разработка языков описания деятельности, отличных от языков описания натуральных объектов. Они отличаются от прежних языков понятием и категориальным каркасом, не сводимым к старым понятиям и категориям, которые выработало человечество, оперируя с природными и морфологическими объектами. Чисто формально требования к единице «человек — вещь» могут фиксироваться в прежних знаковых формах, в языках, употребляемых в технике и точных науках. Однако тождество знаковых форм в до дизайнерском и современном дизайнерском проектировании не должно скрыть от нас принципиальной разницы между ними, а разница эта, как мы уже говорили, состоит в смене объекта проектирования. Со сменой же встает проблема материала, морфологии объекта проектирования. Одним из элементов этого объекта является человек или какая-то человеческая общность. Но проектирование человека не входит в компетенцию сферы материального производства и материальной культуры вообще: человек имеете со всеми его свойствами и особенностями — существо социальное, духовное. Здесь мы подходим к формированию одного из противоречий дизайнерского проектирования. Но прежде, чем сформулировать его, внесем небольшую поправку в то, что было сказано по поводу принципиального смысла проектирования в современном дизайнерском мире.

Выше уже отмечалось, что дизайн дополнил техническое проектирование вещи до ее социального проектирования. Такое утверждение, а точнее, его форма вытекала из принятой ранее логики рассуждения, ибо все. что говорилось раньше, относилось к вещам или вещной среде. Теперь, когда мы установили смену объекта проектирования и знаем, что таким объектом является вовсе не вещь, а единица «человек — вещь», этот тезис можно сформулировать иначе; смысл проектировочной деятельности дизайнера состоит в замене технического проектирования вещи на социальное проектирование системы «человек—вещь». А эта замена есть прямое следствие того, что дизайнеры приняли антропологический и социальный функционализм сначала как мировоззренческий, а затем и как проектировочный принцип.

В современном мире, хотя проектирование в значительной мере и обособилось от производства, хотя оно и оформилось в особую сферу социальной действительности и существует как особый социальный институт, проектирование все же находится в сильной, почти рабской зависимости от производства. Это и приводит к тому, что мы обозначили выше как противоречие дизайнерского проектирования. Краткий его смысл состоит в следующем. Объектом проектировочной деятельности стала система «человек — вещь», а объектом производственной деятельности, к которой привязано проектирование, остается вещь как таковая. Стратегия дизайнерского проектирования требует выделения и описания системы «человек — вещь» в целом, а проектирование располагает средствами выделения и описания только объектов вещного типа. Эта стратегия требует функциональной организации системы в целом, а проектирование располагает средствами функциональной организации лишь морфологических систем.

Перечисленные парадоксы проектирования легко преодолеть, если тенденция обособления проектирования приведет к его окончательному выделению из производства, если проектирование действительно оформится в самостоятельный социальный институт, подчиняющий себе производство и диктующий ему как формы, так и номенклатуру вещных компонентов систем типа «человек — вещь». В своих рассуждениях мы условно разделили два рода проектирования. Проектирование как раз и осуществляет то социальное проектирование системы «человек — вещь», которое свойственно дизайну и о котором упоминалось выше. Точнее, оно должно быть таковым, ибо в настоящее время мы еще не располагаем средствами анализа, описания, представления подобных единиц. Эти средства еще только должны быть выработаны и построены в той теории дизайна, которую предстоит создать.

Реально учет человеческого фактора происходил всегда. С тех пор как люди начали изготовлять орудия труда и вещи обихода, они неявно, часто неосознанно, но всегда и везде создавали вещи, приспособленные к употреблению человеком. Некоторые несоответствия, разрывы между производимыми вещами и потребностями в них возникают довольно поздно, как раз тогда, когда проектирование обособилось от производства. Раньше, до того, как произошло это обособление, человеческий фактор учитывался самим механизмом деятельности человека, притертым, подогнанным к человеку в процессе длительного исторического развития.

Первоначально и дизайнер начинает учитывать человеческий фактор, применять человеческий масштаб таким образом, что масштабом является он сам. Дизайнер выступал как агент Человечества, рыцарь гуманизма, которому даны права защитника потребителя, ибо он организует человеческое потребление, стремясь максимально усилить именно момент человечности. Причем делает он это на основании своего личного опыта, навыков и умения.

Дело коренным образом изменилось, когда дизайнерское движение переросло стены школ. в которых оно возникло, когда дизайн социализировался — превратился из изобретения сначала в мощное социально-техническое движение, а затем оформился в социальные институты. Для организации и управления сетью дизайнерских организаций уже недостаточно стало личного навыка отдельных дизайнеров и их способности проектировать эстетически и экономически значимые изделия. Не удовлетворяет эта форма дизайнерского опыта и современную систему образования дизайнеров. Форма учета человеческого и социального факторов должна в ближайшее время коренным образом измениться — необходимо построение специальных знаний о деятельности дизайнера. Человеческий фактор начинает выступать в осознанной, внешне выраженной, экстериоризованной форме — в форме знания. Наша задача состоит в том, чтобы поднять человеческий фактор на следующую ступень осознания и превратить его существование из формы простого знания в форму знания научного. Необходима наука о дизайне.

Среди многих принципиальных последствий изменения объекта проектирования есть еще одно, заслуживающее специального упоминания. В до-дизайнерском мире вещь, подлежащая проектированию, задавалась набором свойств-функций. Они фиксировали требования, которым должна была удовлетворять спроектированная и изготовленная вещь. Если в какой-то сфере разделения труда в технологический процесс было включено несколько машин, то требования к проектированию каждой из них содержали информацию только о тех функциях, которые одна машина осуществляет в отношении других машин. Иными словами, взаимные отношения машин как объектов проектирования исчерпывались их функциональными отношениями в технологическом процессе. Иначе обстоит дело в дизайнерском мире, где проектируются не машины сами по себе, а системы типа «человек — вещь». Тогда, помимо непосредственных функционально-технологических связей, эти системы опосредованно связываются через механизм человеческого сознания. Формы сознания многообразны, все они — эстетические, религиозные, правовые — в принципе должны учитываться в дизайнерском проектировании.

Реально подобный учет коснулся пока только формально-морфологических свойств вещного мира, да и то в отношении к эстетическому сознанию. Но уже этот факт кардинальным образом меняет стратегию проектирования. Пожалуй, самое специфическое свойство человеческого сознания — его целостность. По отношению к морфологии предметного мира это выражается в единстве восприятия форм всей вещной среды. И здесь мы опять сталкиваемся с противоречием: предметный мир, организованный функционально, оказывается не организованным формально-морфологически. Это и неудивительно, ибо проектирование учитывало только функциональные требования.

Как же обеспечить в проектировании заказ «целостного сознания»? Этого нельзя сделать как прежде, проектируя одну вещь или небольшой ансамбль вещей. Целостность принадлежит сознанию и его формам восприятия. А поэтому формальной организации подлежит морфология не отдельно взятой вещи или ансамбля вещей, а вся вещная среда. Ибо вся она есть предмет, противостоящий человеческому сознанию, предмет, на который направлено действие его форм восприятия, организованных в некоторое единство.

Так факт целостности сознания снова приводит нас к требованиям проектировать всю предметную среду в целом, тотально.

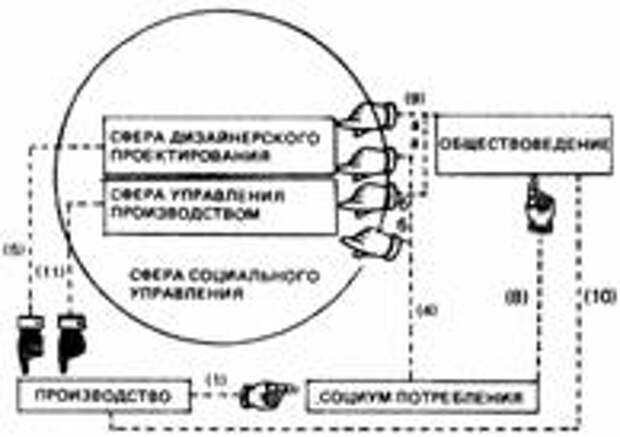

4. Снова об обособившемся проектировании

Изложенные выше рассуждения имели своей цепью аргументировать необходимость обособления и тотализации сферы проектирования. Были также намечены некоторые требования к возможному обособившемуся проектированию. Теперь наш анализ вступает в новую фазу: мы будем обсуждать вопрос о такой организации проектирования, которая бы обеспечила ему атрибуты тотальности и обособленности. Это удобно сделать на модели социальной системы М9 (рис. 19) , являющейся конфигуратором моделей М6, М7 и М8 (см. рис. 15–17) .

Рис. 19

Цикл связей (1) – (4а) и (5) полностью совпадает с соответствующим циклом на модели М6, а цикл (1) – (4б) – ( 11 ) в несколько более развернутом виде изображен в М8, где блоку «социум» соответствуют два блока — «предметная среда» и «институты реализации».

Функции блока «обществоведение» описаны в модели М7. Связь (9а) изображает реализацию общественного идеала (проекта социального целого) в проекте целостной предметной среды. Механизм этой связи должен быть таков, чтобы проект предметной среды вытекал как следствие из проекта социальной системы. Это требование есть более общая модельная формулировка того факта, что объектом дизайнерского проектирования являются не вещи, а системы типа «человек — вещь». Механизм связи (9а) требует особого обсуждения и проектирования. Частично эта связь будет обеспечиваться тем, что в деятельности проектирования будут использоваться научные знания из сферы обществоведения, частично — благодаря особой методологической и методической организации проектирования. В этом случае блок «обществоведение» будет выступать по отношению к блоку «сфера дизайнерского проектирования» в функции управления. Обсуждение этих проблем — дело будущего. Структура модели М9 позволяет лишь указать на возможный механизм, в котором бы реализовалось социальное проектирование предметной среды, составляющее специфику дизайна.

Связь (9б) объединяет блоки «обществоведение» и «сфера управления производством». Она также является связью реализации общественного идеала, но отличается от связи (9а) своим механизмом; блок «обществоведение» поставляет сфере управления критерии оптимальности управления.

В целом связь реализации (9) позволяет снять противоречие между экономической и технической организацией производства, описанное в подразд. 2. В модели М9 сферы проектирования и управления оказываются взаимоскоординированными уже в силу того, что они реализуют один и тот же общественный идеал. Таким образом, функции их координации распределились между сферами обществоведения и социального управления. Принципиальная их координация проектируется в сфере обществоведения, а оперативная осуществляется в сфере социального управления.

Блок «обществоведение» связан также с блоком «производство» — связь (10). Этим на модели предусматривается возможность проектирования и «изготовления» человеческого компонента системы «человек—вещь». Связь (10) реализуется только в сфере обучения и воспитания (педагогики), поэтому мы не будем сколь либо подробно обсуждать ее на страницах настоящего исследования. Однако обозначить эту связь на исходной модели необходимо, ибо, как было показано в подразд. 3, без сознательного изучения проектирования и «изготовления» человеческого компонента и без координации этих деятельностей с деятельностью дизайнерского проектирования невозможно создание целостной предметной среды.

Наконец, можно указать на наличие связи (8) , которая, как и связь (4) , Является связью познавательного типа. Она обеспечивает объективность всех проектов в сфере обществоведения и тем самым гарантирует надежность описанной социальной структуры.

Помимо уже рассмотренных и только что описанных элементов и связей структуру модели М9 характеризуют два системных феномена, отсутствовавших в предыдущих моделях.

Первый из них — формирование сферы социального управления, включающей в себя сферы дизайнерского проектирования и управления производством. Социальным это управление является потому, что цель его задается общественным идеалом, поступающим в сферу социального управления из блока «обществоведение». Объектом, на который оказывается управляющее воздействие и который, следовательно, подлежит изменению и перестройке, выступает здесь вся предметная среда, представляющая собой материальный компонент социальной системы и являющаяся условием ее жизнедеятельности в целом. Известно, что материальные условия — наиболее мощный рычаг управления развитием общества, наряду с идеологическим управлением и системой обучения и воспитания. Обособившееся дизайнерское проектирование становится, таким образом, элементом управления социальной системы в целом, а не только процессами в предметной среде. Различие этих двух типов управления состоит в том, что дизайн является средством социального управления для сферы обществоведения, т. е. в позиции, внешней по отношению к деятельности проектирования. Управление же предметной средой — задача собственно дизайнера, ибо в его руках — проект предметной среды в целом и средства воздействия на отдельные ее элементы.

Второй системный феномен, присущий данной модели в отличие от других, — наличие третьего, помимо технической и экономической, типа организованности, а именно социальной организованности социума потребления. В подразд. 2 обсуждалась модель М8, в которой сфера производства организована двумя сетями связей: экономическими и техническими. В модели М9 реализуются три типа организованности: техническая — в производстве, экономическая — в производстве и институтах реализации, входящих в социум потребления, и, наконец, социальная — в социуме потребления. На примере модели М8 мы уже знаем, что различные системы связей иногда могут противоречить друг другу, приводить к разрывам. Как уже было показано, в социуме с обособившимся проектированием эта возможность исключена для систем проектно-технических и экономических связей. Следовательно, остаются две возможности для возникновения разрывов: это противоречия между технической и социальной системами связей, с одной стороны, и экономическими и социальными системами связей — с другой. Последнее противоречие, казалось бы, не подлежит рассмотрению в данном исследовании, ибо оно составляет предмет социально-экономического анализа. Однако оно становится существенным, когда речь заходит о реализации проекта целостной предметной среды в конкретном социально-экономическом механизме.